über das Modellprojekt „Narrative Ethik im Kontext des gesellschaftlichen Wandels“

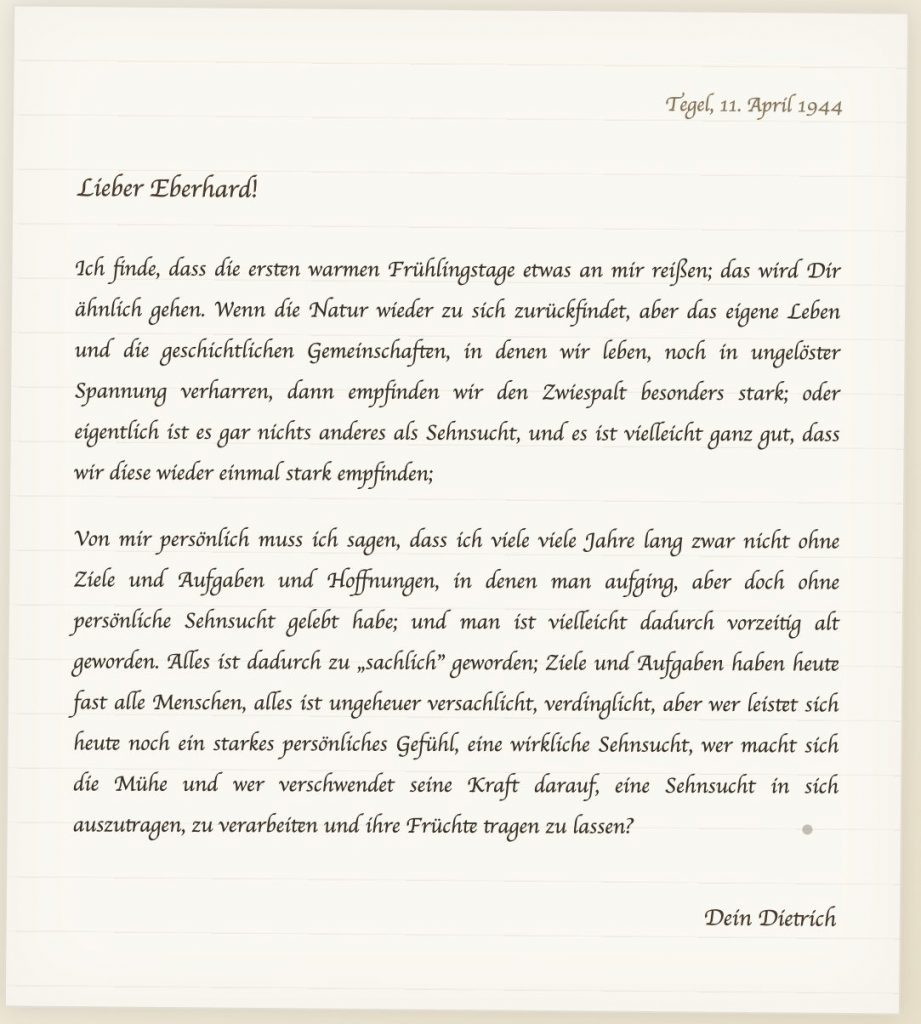

Im Projekt S.P.I.E.G.E.L. verstehen wir Sehnsüchte nicht nur als Emotionen auf individueller Ebene, sondern als politisch, kulturell und sozial bedeutsame Kräfte. Und gehen der Frage nach, wie sie zum Ausgangspunkt für politische Bildung und Veränderungsprozesse werden können.

Simone Bopp, Geschäftsführerin der Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz e.V. (LEB RLP) leitet das Projekt „Narrative Ethik im Kontext des gesellschaftlichen Wandels“, das auf kreative Weise sich ähnlichen Fragestellungen widmet.

Simone, was war der Ausgangspunkt für das Projekt Narrative Ethik im Kontext des gesellschaftlichen Wandels. Warum braucht es ein solches Bildungsangebot?

Simone: Wir erleben gerade, wie Narrative unsere gesellschaftliche Wahrnehmung prägen – ob beim Klimawandel, bei Migration oder in Debatten über soziale Gerechtigkeit, vor allem über Social Media. Unser Projekt möchte Menschen darin unterstützen, diese Erzählungen zu erkennen, zu hinterfragen – und selbst neue, verantwortungsvolle Narrative zu entwickeln. Gerade in polarisierenden Zeiten ist das eine zentrale Kompetenz.

In Eurem Projekt geht es auch um die Macht von Narrativen. Was genau macht Narrative so wirkmächtig – und was bedeutet das für die politische Bildungsarbeit?

Simone: Narrative sind keine neutralen Geschichten – sie formen unsere Sicht auf die Welt. Sie bestimmen, wer als „wir“ gilt, wer dazugehört und wer nicht. Sie rahmen unsere Deutungen von Gerechtigkeit, Fortschritt oder Krise. Das macht sie politisch hochwirksam – im Positiven wie im Problematischen.

Das zeigt schon ein Blick zurück auf unsere Geschichte, denn ohne die Fähigkeit, sich über große Entfernungen hinweg zu verbinden, Vertrauen zu schaffen und allgemeingültige Werte und Normen zu etablieren, ohne diese „gemeinsamen Erzählungen“ wären große menschliche Gesellschaften schwer vorstellbar.

In der Bildungsarbeit heißt das: Wir müssen nicht nur Inhalte vermitteln, sondern auch die zugrunde liegenden Erzählmuster sichtbar machen. Und damit Menschen befähigen, eigene Narrative zu entwickeln, die emanzipatorisch, solidarisch und zukunftsfähig sind.

Ihr arbeitet in Eurer Bildungsreihe mit Methoden wie der Heldenreise, Rollenspielen und Modellszenarien. Wie verändern solche Ansätze die politische Bildungsarbeit?

Simone: Sie machen sie erfahrbar – Lernen als Erlebnis. Politische Bildung passiert dann nicht mehr abstrakt oder nur kognitiv, sondern emotional, kreativ und partizipativ. Menschen finden sich selbst in Geschichten wieder – oder entwerfen neue. Das öffnet Räume für Perspektivwechsel, Empathie und Handlungsmut.

Was verstehst Du persönlich unter „narrativer Ethik“ – und wie unterscheidet sich das von klassischer politischer Bildung?

Simone: Narrative Ethik bedeutet für mich, die Frage „Was soll ich tun?“ nicht nur theoretisch zu stellen, sondern in den Geschichten realer Menschen zu verankern. Es geht um konkretes Handeln, um gelebte Verantwortung – und darum, dass Werte nicht losgelöst von Lebensgeschichten gedacht werden können. Das ergänzt politische Bildung um eine existenzielle und zugleich verbindende Dimension.

In S.P.I.E.G.E.L. arbeiten wir mit dem Konzept politischer Sehnsucht: Die Vorstellung, dass Sehnsüchte auch kollektive Orientierungskraft haben. Taucht so etwas auch bei euch in den Seminaren oder Storytelling-Formaten auf?

Simone: Absolut. Viele Teilnehmende bringen ganz starke Zukunftsbilder mit – sei es von einem guten Leben, von gerechter Teilhabe oder von einer menschlicheren digitalen Welt. Diese Sehnsüchte drücken sich oft in Geschichten aus: Wer bin ich in dieser Gesellschaft? Was fehlt mir? Was wünsche ich mir für andere?

Solche Narrative zuzulassen und ernst zu nehmen ist ein erster Schritt, um aus Sehnsucht auch politisches Handeln werden zu lassen.

Simone, ihr arbeitet im Projekt mit Dr. Ingo Werner Gerhartz zusammen – Bildungsreferent für Nachhaltige Entwicklung und Lehrbeauftragter für Philosophie an der RPTU Kaiserslautern. Was bringt er in das Projekt ein – und warum ist sein Zugang für Narrative Ethik besonders wertvoll?

Simone: Ingo Werner Gerhartz verbindet philosophisches Denken mit einer tiefen Kenntnis transformativer Bildung – das macht ihn zu einem enorm wertvollen Impulsgeber. Er hilft uns dabei, Narrative aus sowohl wissenschaftlicher wie auch handlungsbezogener Perspektive zu betrachten: Welche Geschichten über Zukunft erzählen wir? Wie wirken sie? Und was heißt es, Verantwortung zu übernehmen – individuell wie kollektiv?

Gerade diese Kombination von Nachhaltigkeit, Ethik und Erwachsenenbildung macht es möglich, über Narrative nicht nur zu reflektieren, sondern sie gezielt für gesellschaftlichen Wandel zu nutzen. Ingo bringt dabei auch eine große methodische Klarheit mit, die unseren Teilnehmenden hilft, komplexe Fragen greifbar zu machen.

Was ist der konkrete Benefit für die Teilnehmenden – also: Was nehmen sie persönlich und professionell aus dem Projekt mit?

Simone: Ein zentraler Gewinn ist, dass Teilnehmende lernen, Narrative bewusster zu erkennen und zu gestalten –das ist gerade in den sozialen Medien enorm wichtig. Wer dort aktiv ist, weiß: Es geht nicht nur um Fakten, sondern auch um Erzählformen, Bilder und Resonanz. Und das gilt ebenso im analogen Bereich. Durch das Projekt bekommen die Teilnehmenden Werkzeuge an die Hand, um konstruktiv und ethisch fundiert in gesellschaftlichen Diskursen mitzuwirken – z. B. bei Themen wie Klimagerechtigkeit, Diskriminierung oder Zukunftsvisionen.

Außerdem erfahren sie, wie sie Geschichten so erzählen können, dass sie verbinden statt zu polarisieren. Das stärkt nicht nur die eigene Stimme, sondern auch die Fähigkeit, andere Perspektiven sichtbar zu machen – ob im Unterricht, im Ehrenamt oder auf Instagram.

Und wenn Du drei Begriffe nennen müsstest, die in Deiner Arbeit unbedingt zusammengehören – welche wären das?

Simone: Der Titel sagt es schon: Erzählen – Verstehen – Handeln. Leider viel zu oft klafft eine Lücke zwischen Wissen und Tun, zwischen Einsicht und Umsetzung. Eine gute Geschichte ist immer eine Reise zu uns selbst – sie zeigt uns nicht nur die Welt, sondern auch unseren Platz darin. Wer so zu erzählen versteht, baut Brücken, über die auch andere mit uns gehen können.

Danke, Simone, für dieses spannende Interview!