Das Projekt der Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen RLP „Baseballschlägerjahre RLP“

Ein Gespräch mit Steffie Bartlett, Geschäftsführung Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen RLP e. V., über rechte Gewalt, zivilgesellschaftliche Stärke und erinnerungspolitische Bildung

Frage: Steffie, was genau sind die „Baseballschlägerjahre“ und was hat Euch motiviert, gerade jetzt ein Projekt zu den 1990er Jahren in Rheinland-Pfalz umzusetzen?

Steffie Bartlett: Letzten Herbst habe ich sehr stark gespürt, dass sich das gesellschaftliche Klima verändert hat. Menschenfeindliche Ideologien haben wieder an Popularität gewonnen, das belegen auch die Mitte[1]– und Autoritarismus-Studien[2]. Gleichzeitig melden viele Stellen zunehmende Diskriminierungen gegen unterschiedliche Gruppen. Die AfD hat bei Wahlen hohe Stimmenanteile erreicht und sitzt inzwischen in vielen Parlamenten.

Hinzu kommt, dass Politiker:innen fast aller Parteien die Grenzen des Sagbaren verschoben haben. Sie haben rechte Narrative übernommen, wahrscheinlich in der Hoffnung, Wähler:innen von der AfD zurückzuholen – aber ohne Erfolg. Das hat die politische Kultur nachhaltig verändert.

Auch das Asylrecht wurde stark verschärft, viele Rechte für Geflüchtete wurden abgebaut. Die Lage von flüchtenden Menschen hat sich dramatisch verschlechtert, viele schaffen es gar nicht mehr nach Europa. Für mich war klar: Wir erleben einen massiven Rechtsruck in Deutschland, Europa und weltweit.

Was mich dabei irritiert hat: Über Inhalte wird kaum gesprochen. Wenn man klar benennt, dass es faschistische oder rechte Tendenzen gibt, heißt es schnell, man dürfe die Leute nicht stigmatisieren, man dürfe sie nicht „in die Ecke stellen“. Es geht dann nie um Inhalte, sondern immer nur darum, wie man über Rechte spricht. Das wirkt wie eine Relativierung.

Da habe ich überlegt, warum mir das so eindeutig erscheint. Ich bin in den 1990er Jahren groß geworden und hatte als Jugendliche ständig mit Rechten zu tun. Wir haben gesehen, wie rechte Strukturen in Kleinstädten wirken und das Klima prägen. Viele andere haben das aber nie erlebt. Für sie existiert diese Dimension nicht.

Über den Hashtag „#Baseballschlägerjahre“ bin ich dann auf viele Berichte gestoßen. Das Problem: Rechte Gewalt in den 1990ern wird fast immer als rein ostdeutsches Problem gedeutet. Damit übernehmen Menschen im Westen keine Verantwortung und machen sich gleichzeitig handlungsunfähig.

Mir ist wichtig: Wir müssen diese Erfahrungen sichtbar machen. Wir müssen zeigen, dass rechte Gewalt eine Kontinuität hat. Es stimmt nicht, dass plötzlich wieder Nazis da sind, diese Kontinuitäten reichen weit zurück. Deshalb wollte ich die Geschichten von Zeitzeug:innen dokumentieren, um diese Realität festzuhalten und zu fragen: Was können wir daraus für heute lernen? Welche Strategien oder Erkenntnisse lassen sich übertragen, auch wenn die Situationen damals und heute unterschiedlich sind?

Frage: Im Projekt sammelt Ihr persönliche Geschichten. Wie habt Ihr die Erzählenden gefunden, und wie geht Ihr methodisch vor?

Steffie Bartlett: Das war nicht einfach. Viele Menschen wollen sich nicht exponieren, weil es Risiken gibt – Drohungen, Todeslisten, Einschüchterungen. Manche fürchten nicht nur rechte Gewalt, sondern auch Nachteile, wenn sie als „links“ wahrgenommen werden.

Wir haben zunächst den Newsletter unserer Organisation genutzt, um Menschen aus unserem Netzwerk zu erreichen, die uns kennen und vertrauen. Dann haben wir Institutionen eingebunden, zum Beispiel den Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz. Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus hat uns auch sehr geholfen. Wenn ein Aufruf über solche Institutionen kommt, entsteht Vertrauen.

Außerdem haben wir viele Personen direkt angesprochen, Menschen aus Vereinen oder aus unserem Umfeld, von denen wir wussten, dass sie in den 1990ern aktiv waren. Aber auch dann war der Rücklauf nicht riesig. Wir mussten lange und aktiv suchen.

Ein großes Thema war die Selbstwahrnehmung. Viele sagten: „Ich weiß nicht, ob ich Zeitzeugin bin. Meine Geschichte ist vielleicht nicht wichtig.“ Aber in den Interviews zeigte sich, dass es genau die Geschichten waren, die wir gesucht haben.

Von Anfang an haben wir zugesichert, dass man anonym teilnehmen kann. Das war wichtig, auch wenn es für die öffentliche Wirkung schade ist. Aber der Schutz der Menschen geht vor. Tatsächlich nehmen fast alle anonym teil.

Methodisch machen wir qualitative Interviews. Sie sind journalistisch, nicht wissenschaftlich angelegt. Wir haben Leitfragen, lassen aber viel Raum, damit die Menschen frei erzählen können. Präsenzgespräche sind uns am liebsten, weil dabei Vertrauen entsteht. Wenn es digital sein muss, achten wir streng auf Datensicherheit: Wir nutzen beispielsweise sichere Kommunikationskanäle und lokale Transkriptionsprogramme.

Zentral ist die Idee des Storytellings. Wir wollen die Geschichten auf einer Website veröffentlichen, ergänzt durch Audios, Flyer, politische Fanzines[3], Fotos. Auch wenn oft keine Porträts möglich sind, sollen die Lebensrealitäten sichtbar werden. Persönliche Geschichten erreichen Menschen stärker als bloße Zahlen. Ein Sensitivity Reading ermöglicht es Interviewenden und Interviewpartner*innen auf unbeabsichtigt reproduzierte z. B. rechte und rassistische Narrative und Formulierungen aufmerksam zu werden und diese eventuell zu ändern oder diese einzuordnen.

Frage: Im Zentrum steht das Erzählen. Was für Geschichten begegnen Euch – und wie verändert das Erzählen selbst für die Betroffenen den Blick auf die Vergangenheit?

Steffie Bartlett: Viele beginnen mit einem Schock: die faktische Abschaffung des Asylrechts Anfang der 1990er Jahre, rechte Parolen von Politiker:innen, rassistische Gewalt wie in Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen oder Solingen. Das war für viele der Moment, an dem sie sagten: „Wir müssen etwas tun.“

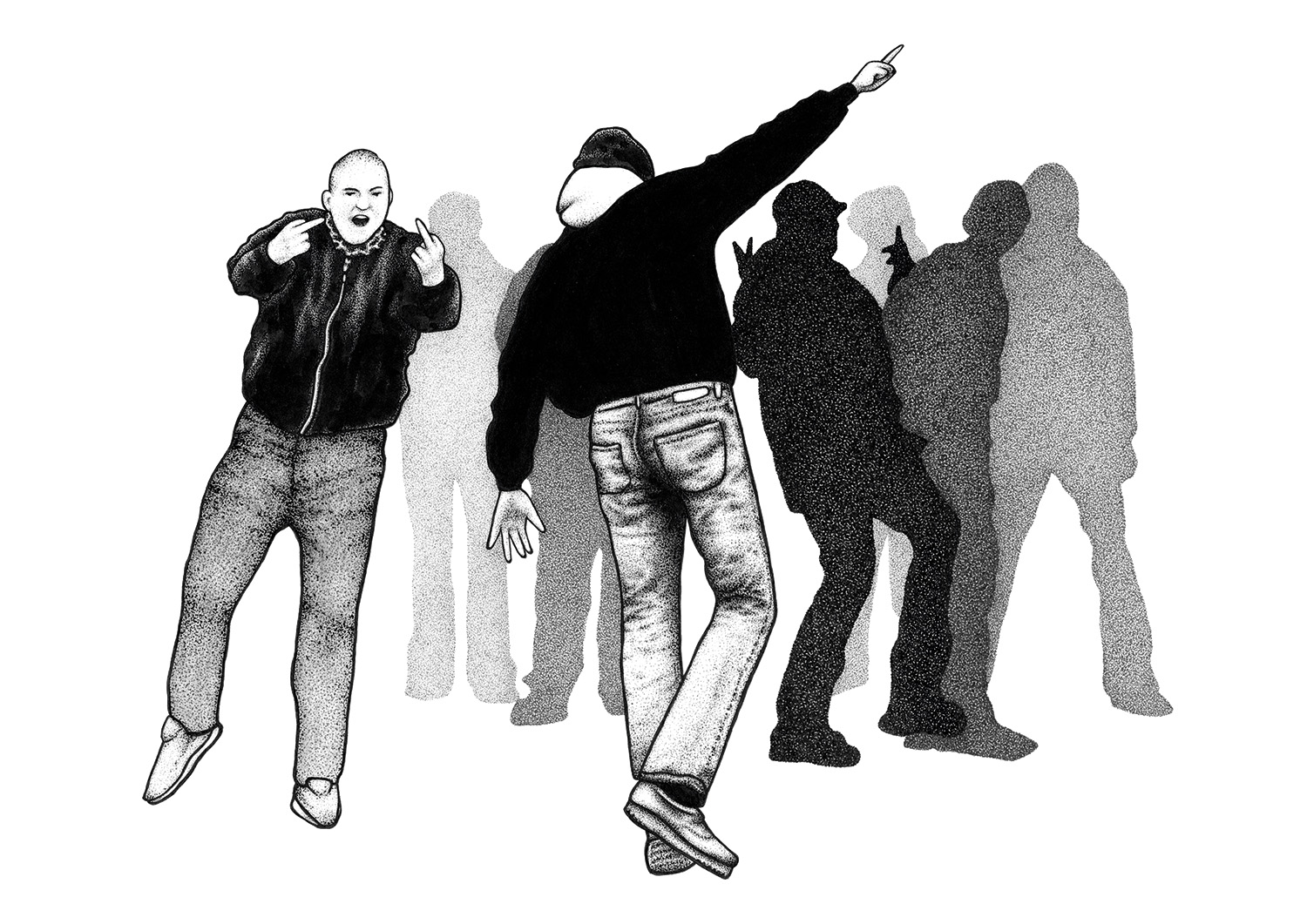

Die Menschen, mit denen wir sprechen, waren damals oft Jugendliche oder junge Erwachsene. Viele waren in Subkulturen unterwegs, probierten alternative Lebenskonzepte aus.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind groß. In größeren Städten war rechte Gewalt weniger präsent, dort haben sich die Leute eher theoretisch mit den Themen beschäftigt. In Kleinstädten und Dörfern dagegen war rechte Präsenz Alltag. Jugendliche wurden ständig konfrontiert, mussten Räume verteidigen und sich gegen teils massive Gewalt wehren.

Bemerkenswert ist, dass Jugendliche Verantwortung übernommen haben, die eigentlich der Staat hätte tragen müssen. Sie organisierten Demos, Konzerte, Schutzräume, vertrieben Nazis. Sie hatten eine klare Haltung: „Rechte Einstellungen sind falsch, sie schaden Menschen, wir müssen uns wehren.“

Für viele war das Erzählen im Interview auch ein neuer Reflexionsraum. Manche sagten, sie hätten sich bestimmte Fragen noch nie gestellt. Manche Zusammenhänge wurden ihnen erst im Gespräch klar. Und viele sagten: „Endlich fragt mal jemand.“ Das war für sie eine Form der Anerkennung.

Wichtig ist es auch auf damals vorherrschende Narrative zu schauen. Es gab zahlreiche Medienberichte zu „Straßenschlachten unter (linken) Jugendlichen“. Die Zeitzeug:innen-Berichte zeigen, dass es sich in der Realität vielfach um Übergriffe rechter Erwachsener auf linke und alternative Jugendliche handelte, die sich dann verteidigten. Diese Korrektur wurde bereits in den 90ern und 2000ern versucht durch eigene Flugblätter und Öffentlichkeitsarbeit durchzusetzen – teilweise war dies erfolgreich. Punks und alternativen Jugendlichen haben damals enorm wichtige demokratische Grundlagenarbeit geleistet.

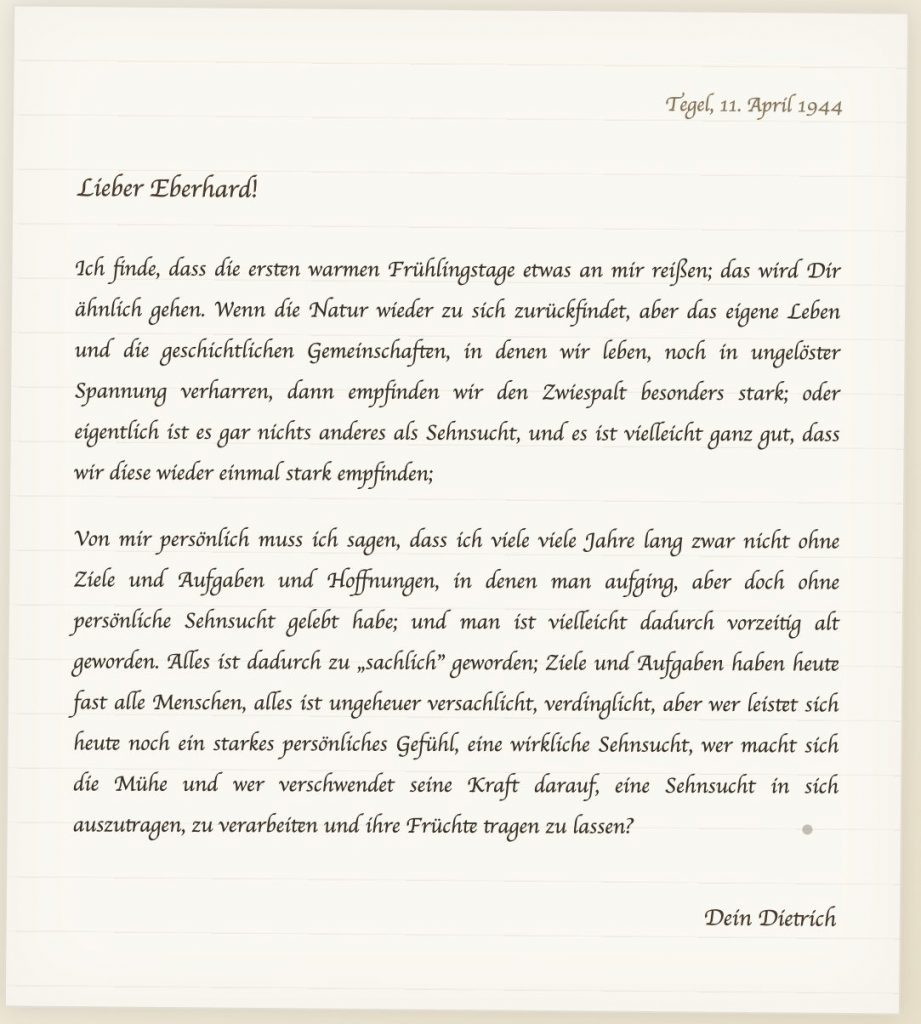

Frage: S.P.I.E.G.E.L. interessiert sich für Sehnsüchte als politische Kraft. Ist das in den Geschichten auch Thema?

Steffie Bartlett: Ja. Viele hatten als eine Art Nordstern die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Menschenrechten. Sie wollten ein gutes Leben für alle. Oft war ihr Handeln reaktiv – sie wehrten sich gegen rechte Gewalt. Aber gleichzeitig gab es auch utopische Visionen: alternative Lebenskonzepte, Subkulturen, Vorstellungen von anderen Formen des Zusammenlebens.

Eine Person hat es so formuliert: „Es reicht nicht, sich nur negativ von den Nazis abzugrenzen. Man muss auch sagen, was man will“. Das zeigt, dass hinter dem Widerstand nicht nur Abwehr stand, sondern auch die Sehnsucht nach einer besseren Gesellschaft.

Frage: Ihr arbeitet im Projekt mit dem Historiker Andreas Borsch zusammen. Welche Perspektive bringt er ein?

Steffie Bartlett: Andreas Borsch ist NS-Historiker und Antisemitismus-Experte. Er beschäftigt sich seit Langem mit der Geschichte der extremen Rechten, besonders in Rheinland-Pfalz.

Er ordnet die damalige Situation historisch ein: die politische Lage bundesweit, die Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz, die konkreten Ereignisse. Er will dominante Narrative hinterfragen, etwa dass rechte Gewalt im Westen nur von „Einzeltäter:innen“ ausging, während der Osten ein strukturelles Problem gehabt habe. In Rheinland-Pfalz gab es ebenfalls rechte Strukturen, Straftaten und Morde, die nie offiziell anerkannt wurden.

Seine Aufgabe ist es, diese Zusammenhänge darzustellen und die Zeitzeug:innenberichte in einen größeren Rahmen einzubetten, auch im Vergleich zwischen damals und heute.

Frage: Gab es während der Projektarbeit einen Moment, in dem Du gedacht hast: Genau deshalb mache ich das hier?

Steffie Bartlett: Ja, mehrere. Besonders eindrücklich war, wenn Menschen sagten, dass ihnen im Gespräch Zusammenhänge klar wurden, über die sie damals nie nachgedacht hatten. Für manche war es das erste Mal, dass sie sich selbst als Zeitzeug:in gesehen haben. Viele haben diese Anerkennung nie erlebt. Für sie war das Interview auch eine Möglichkeit, ihre Geschichte neu und anders zu sehen.

Ein besonders bewegender Moment war ein Gespräch mit Marie Weber, die 40 Jahre in der Flüchtlingsarbeit aktiv war. Ihre Haltung war unglaublich klar: Wenn sie Ungerechtigkeit sah, hat sie gehandelt. Für mich war dieses Interview ein positiver Kontrapunkt, weil viele andere Geschichten sehr schwer auszuhalten sind. Für Marie war die Situation insofern anders, als sie sich nie direkt mit Rechten auseinandersetzen musste, sie hat sich dem Thema systemisch angenommen.

Solche Momente bestärken mich darin, dass das Projekt nur ein Anfang ist. Wir brauchen mehr Räume, um diese Geschichten zu hören, sichtbar zu machen und daraus zu lernen. Für mich ist das Demokratiearbeit im Kern – ohne diese Arbeit verliert auch Weiterbildung ihre Grundlage.

Referenzen

[1] Die Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) existieren seit 2006 und erforschen alle zwei Jahre rechtsextreme, demokratiefeindliche und menschenfeindliche Einstellungen in der deutschen Gesellschaft. Anfangs wurden sie in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig durchgeführt, später in Kooperation mit dem Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld weitergeführt. Diese Studien untersuchen Einstellungen zur Demokratie, Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und rechtsextremen Orientierungen in der Bevölkerung. Die Befragungen erfolgen repräsentativ mit etwa 2.000 Befragten.

[2] Die Autoritarismus-Studien der Universität Leipzig, Nachfolger der früheren Leipziger Mitte-Studien, werden seit 2002 alle zwei Jahre erhoben. Seit 2018 haben sie den Schwerpunkt auf autoritäre Einstellungen, Demokratiefeindlichkeit und rechtsextreme Tendenzen. Die Studien werden von einer Arbeitsgruppe unter Leitung von Oliver Decker und Elmar Brähler durchgeführt und basieren auf repräsentativen Erhebungen mit über 2.500 Befragten. Seit 2018 heißen die Studien offiziell Autoritarismus-Studien. Sie analysieren autoritäre Dynamiken, Antisemitismus, Ethnozentrismus, Antifeminismus und rechtsextreme Einstellungen in der Gesellschaft.

[3] Fanzines sind selbstverlegte Medien, die von Fans für Fans hergestellt und vertrieben werden. Fanzines sind nicht-kommerzielle Ausdrucksformen im Geiste des Do-it-yourself (DIY) und entstehen aus der emotionalen, kulturellen oder politischen subjektiven Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema.