Die Sehnsucht nach Freiheit gehört zu den zentralen Triebkräften gesellschaftlicher und politischer Veränderung. Sie entstand in der Geschichte meist in Reaktion auf Unfreiheit, Ausgrenzung und strukturelle Abhängigkeiten – und sie motivierte Bewegungen, die nach Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung streben. Freiheitssehnsucht ist dabei kein einheitlich definierbares Konzept, sondern ein historisch und kulturell wandelbares Phänomen. Sie nahm und nimmt je nach Kontext unterschiedliche Formen an, wird unterschiedlich artikuliert und erfährt ungleiche Anerkennung.

Die Französische Revolution

Die Französische Revolution gilt als prägendes Ereignis in der politischen Geschichte Europas. Die Forderung nach „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ war ein Bruch mit feudalen Herrschaftsverhältnissen und der Beginn gänzlich neuer politischer Verhältnisse. Zugleich blieben dabei die Sehnsüchte von Frauen, Kolonisierten, Nicht-Besitzbürger_innen und zahlreichen anderen Gruppen blieben vom politischen Freiheitsversprechen ausgeschlossen.

Olympe de Gouges reagierte darauf mit ihrer Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), in der sie forderte, dass Frauen dieselben Rechte erhalten sollten wie Männer. Ihre Intervention stellte das freiheitliche Selbstverständnis der Revolution grundlegend infrage. Ihre Kritik war nicht nur intellektuell begründet, sondern Ausdruck einer konkreten Erfahrung sozialer Entrechtung – und der daraus resultierenden Sehnsucht nach umfassender Gleichstellung (de Gouges, 1791; Frysak, 2010).

Gleichzeitig artikulierten auch versklavte Menschen in den französischen Kolonien ihre Freiheitsansprüche. Der Sklavenaufstand in Saint-Domingue, angeführt von Toussaint Louverture, führte zur Gründung des unabhängigen Haiti. Die Revolution in der Karibik verwandelte die europäische Freiheitsrhetorik in ein antikoloniales Befreiungsprojekt (James, 1989).

Sehnsucht nach Freiheit, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung in gesellschaftlichen Ausschlussverhältnissen

Im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts blieb die Freiheit vielfach ein selektiv gewährtes Gut – abhängig von Geschlecht, Herkunft, Besitz oder Zugehörigkeit. In diesen Ausschlussverhältnissen gewann Freiheitssehnsucht an Bedeutung: als Haltung, als politisches Motiv, als biografische Ressource.

Ein Beispiel dafür liefert die afroamerikanische Schriftstellerin Harriet Jacobs, die in ihrem autobiografischen Werk Incidents in the Life of a Slave Girl (1861) Freiheit nicht als gegebene Bedingung, sondern als schmerzlich erkämpftes Ziel beschreibt. Ihre Flucht vor der Gewalt der Sklaverei und die langjährige Unsichtbarkeit im öffentlichen Raum markieren einen spezifisch weiblichen, von Rassismus geprägten Zugang zur Freiheitsproblematik (Jacobs, 2000).

Die Vorstellung von Freiheit als universellem Recht wurde nicht allein in Europa entwickelt. Vielmehr war sie in vielen Teilen der Welt eng mit Befreiungsbewegungen verknüpft, die sich gegen koloniale, imperiale und rassifizierende Gewalt richteten. Diese Freiheitssehnsüchte verbanden sich häufig mit dem Streben nach sozialer Gerechtigkeit, Land, kultureller Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, wie die nachstehenden Beispiel zeigen.

In Indien verband sich die Sehnsucht nach Unabhängigkeit von britischer Kolonialherrschaft mit Vorstellungen politischer Emanzipation und sozialer Gleichstellung. B. R. Ambedkar verknüpfte politische Freiheit mit einer radikalen Kritik an kastengebundener Diskriminierung (Ambedkar, 2014).

In Afrika entwickelte sich die Freiheitssehnsucht aus jahrhundertelanger Erfahrung von Versklavung, Kolonialherrschaft und Enteignung. Frantz Fanon beschrieb koloniale Gewalt als psychopolitische Struktur und Widerstand als identitätsstiftenden Prozess (Fanon, 2003).

Auch in Lateinamerika war die Freiheitssehnsucht eng mit sozialer Gerechtigkeit verbunden. Die Befreiungstheologie von Gustavo Gutiérrez formulierte ein Freiheitsverständnis, das sich ausdrücklich auf die Armen und Entrechteten bezog (Gutiérrez, 2004).

Die Protestbewegungen des sogenannten Arabischen Frühlings (2010–2012) waren Ausdruck einer kollektiven Sehnsucht nach Freiheit, Würde und Gleichstellung. In Ländern wie Tunesien, Ägypten und Syrien forderten Millionen Menschen ein Ende autoritärer Herrschaftsverhältnisse, soziale Gerechtigkeit und politische Teilhabe. Frauen nahmen in vielen Fällen eine zentrale Rolle ein und machten sichtbar, dass Freiheitsansprüche nicht ohne Gleichstellung gedacht werden können. Die Slogans auf den Straßen bezogen sich nicht nur auf staatliche Repression, sondern auch auf alltägliche Formen der Demütigung und strukturellen Benachteiligung.

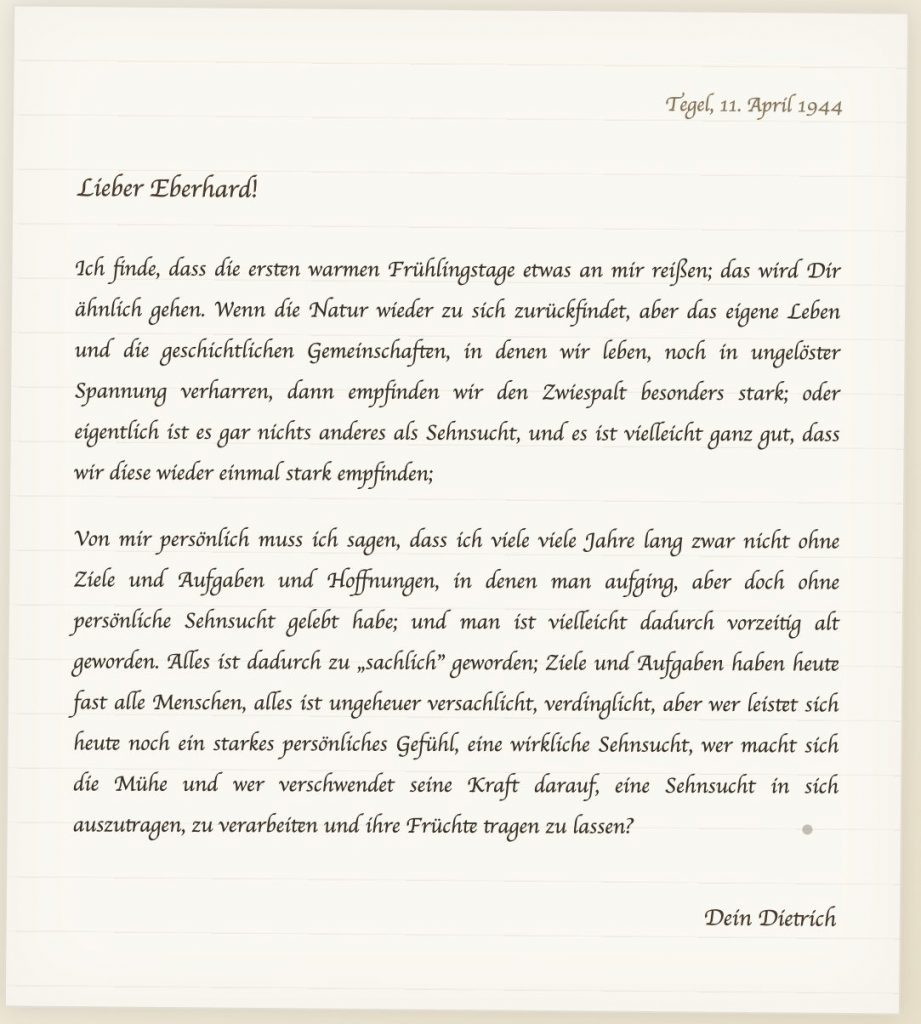

Sehnsucht – ganz aktuell

In aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gewinnt die Frage nach Sehnsucht erneut an Bedeutung – sei es im Kontext von Migration, digitaler Kontrolle, reproduktiven Rechten oder autoritären politischen Entwicklungen. Freiheitssehnsucht, Gerechtigkeitssehnsucht und Sehnsucht nach Zugehörigkeit artikulieren sich in Protestformen, in kulturellen Ausdrucksformen und in Alltagspraktiken, in denen das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Sicherheit und Teilhabe sichtbar wird. Dabei sind es oft marginalisierte Gruppen, die die Vorstellungen davon, was Sehnsucht bedeutet und wofür sie steht, neu definieren und erweitern.

Referenzen

Ambedkar, B. R. (2014). Annihilation of Caste: The Annotated Critical Edition (Eds. A. Roy & S. Anand). Navayana. (Originalveröffentlichung 1945)

de Gouges, O. (1791). Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Paris.

Fanon, F. (2003). Die Verdammten dieser Erde (Übers. H. J. Hirch). Suhrkamp. (Originalarbeit 1961)

Fanon, F. (2003). Die Verdammten dieser Erde. Suhrkamp. (Originalveröffentlichung 1961)

James, C. L. R. (1989). The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution. Vintage Books.