Die Sehnsucht nach Zugehörigkeit ist ein zentrales menschliches Bedürfnis – ebenso bedeutsam und essentiell wie der Wunsch nach Sicherheit. Sie wurzelt in der existenziellen Erfahrung, nicht allein sein zu wollen, und umfasst die Hoffnung, Teil eines Ganzen zu sein. Zugehörigkeit kann Bindung, Identität, Geborgenheit und Resonanz bedeuten – sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen Raum. Gerade in Zeiten sozialer oder politischer Verunsicherung wird diese Sehnsucht besonders virulent: Sie motiviert konstruktive Formen des Miteinanders, kann jedoch auch autoritäre und ausschließende Dynamiken begünstigen (Mayer & Vanderheiden, 2022; Pyszczynski, Greenberg & Solomon, 2015).

Zugehörigkeit als psychologische Grundkonstante

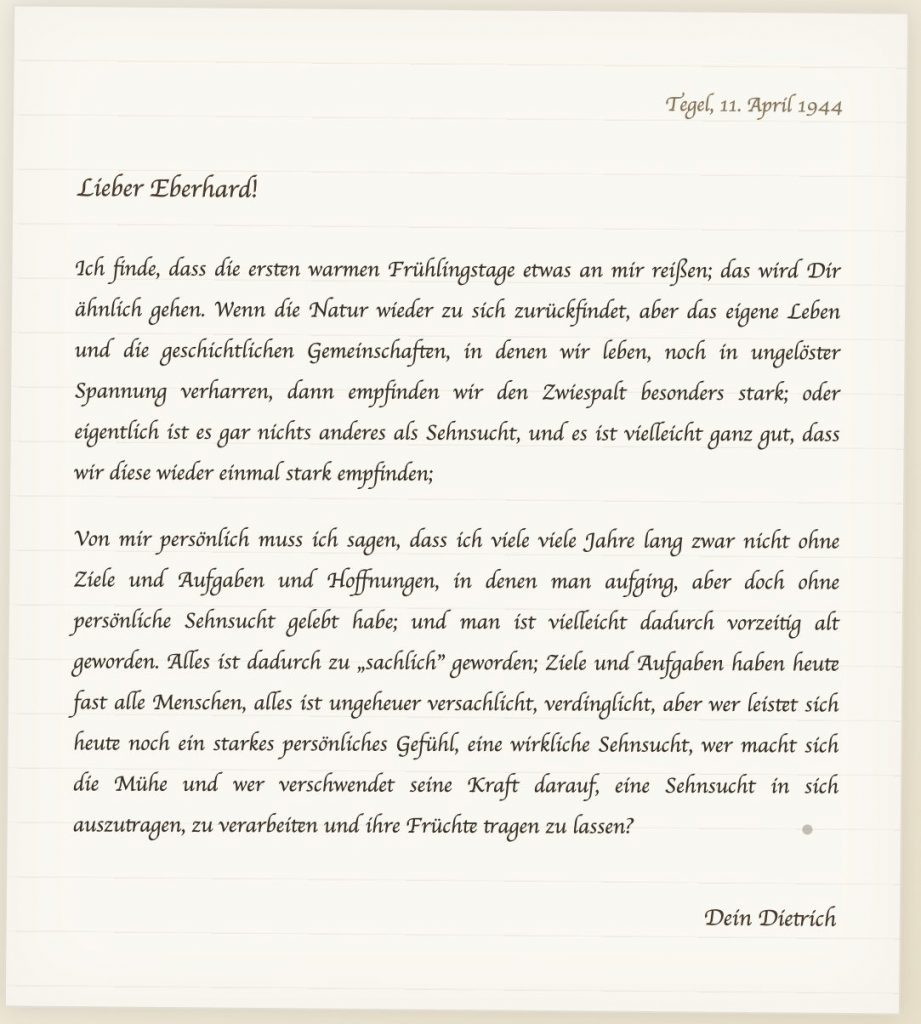

Vor diesem Hintergrund erscheint ein Blick auf die Terror Management Theorie besonders aufschlussreich, da sie aufzeigt, wie tief verankert existenzielle Ängste mit Fragen von Zugehörigkeit und Weltdeutung verbunden sind. Die Terror Management Theorie beschreibt, wie das Bewusstsein über die eigene Sterblichkeit Menschen dazu veranlasst, nach stabilen Bedeutungsrahmen und sozialer Einbindung zu suchen (Pyszczynski et al., 2015). Zugehörigkeit wird hier zu einer symbolischen Ressource gegen existentielle Bedrohung. In gesellschaftlichen Krisenzeiten – etwa bei Pandemien, Konflikten oder zunehmender Vereinzelung – intensiviert sich diese Suche nach sozialer Verankerung. Menschen orientieren sich verstärkt an Gruppen, Weltanschauungen oder kulturellen Mustern, die Zugehörigkeit versprechen und die Angst vor Isolation abfedern sollen (Mayer & Vanderheiden, 2022).

Sie geht davon aus, dass das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit eine grundlegende Quelle von Angst darstellt – eine Angst, die Menschen durch kulturelle Narrative, symbolische Zugehörigkeiten oder institutionelle Verankerung zu bewältigen versuchen. Wenn diese „Strukturen des Sinns“ – etwa durch Pandemien, Kriege oder gesellschaftliche Verwerfungen – ins Wanken geraten, intensiviert sich die Suche nach Sicherheit.

Eng mit dieser Dynamik verbunden ist die Sehnsucht nach Zugehörigkeit – als individuelles wie kollektives Phänomen. Individuell bedeutet Zugehörigkeit, sich gesehen, akzeptiert und eingebunden zu fühlen. Kollektiv zeigt sie sich in der Suche nach Gemeinschaften, symbolischen Heimatorten und geteilten Werten. In Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheit wird diese Sehnsucht besonders virulent: Sie kann Menschen verbinden – oder auch polarisieren, wenn Zugehörigkeit über Ausgrenzung definiert wird (Mayer & Vanderheiden, 2022).

Einsamkeit

Einsamkeit steht in direktem Gegensatz zur erlebten Zugehörigkeit. Empirische Befunde zeigen, dass fehlende soziale Einbindung nicht nur psychisch belastet, sondern auch politische Orientierungen beeinflusst. Studien belegen, dass Menschen, die sich dauerhaft einsam oder ausgeschlossen fühlen, anfälliger für autoritäre Ideologien, rechtsextreme Narrative und verschwörungsideologische Deutungsmuster sind (bpb, 2024; Das Progressive Zentrum, 2023; Universität Göttingen, 2024; Volksverpetzer, 2024). Diese Dynamik ist besonders bei Jugendlichen ausgeprägt. Wo keine tragfähigen Zugehörigkeitsbeziehungen bestehen, entstehen emotionale Leerstellen, die von autoritär agierenden Gruppen gefüllt werden (Modellprojekt KOLLEKT, 2024).

Politische Bildung und Zugehörigkeit in unsicheren Zeiten

Bildungsprozesse, die Zugehörigkeit nicht über Anpassung, sondern über Beziehung, Resonanz und Selbstverortung ermöglichen, können eine demokratische Antwort auf aktuelle gesellschaftliche Spannungen bieten. Zugehörigkeit muss nicht in Abgrenzung münden, sondern kann dialogisch und plural gestaltet werden. Pädagogische Konzepte, die auf Anerkennung, Teilhabe und Ambiguitätstoleranz setzen, schaffen Räume, in denen sich Menschen verbunden fühlen, ohne andere auszugrenzen (Fuchs & Messner, 2024).

Referenzen

Das Progressive Zentrum. (2023). Extrem einsam? Eine Studie zu Einsamkeit und antidemokratischen Einstellungen bei Jugendlichen. Berlin.

Fuchs, M., & Messner, J. (2024). Transformation und Entfaltung des Potenzials – Phase 2. In Die Führungskunst der Jedi (S. 103–152). München: Haufe.

Mayer, C.-H., & Vanderheiden, E. (2022). Women experiencing and transforming terror and death anxiety during COVID-19. The Humanistic Psychologist, 50(3), 425–442. https://doi.org/10.1037/hum0000291

Pyszczynski, T., Greenberg, J., & Solomon, S. (2015). The Worm at the Core: On the Role of Death in Life. New York: Random House.

Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). (2024). Einsam und radikal? In APUZ 9–10/2024. https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/einsamkeit-2024/557854/einsam-und-radikal/

Universität Göttingen. (2024). Einsamkeit und autoritäre Einstellungen. https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/35f2e3190b154b87591ba084c50ae50e.PDF/202409200FR.PDF

Volksverpetzer. (2024). Rechtsextrem? Einsamkeit ist ein unterschätzter Risikofaktor. https://www.volksverpetzer.de/analyse/rechtsextrem-einsamkeit/

Modellprojekt KOLLEKT. (2024). Jugendliche und Demokratie. Interne Projektpublikation.