Der Begriff Heimat ist seit Jahren wieder verstärkt im öffentlichen Diskurs präsent – selten neutral, oft emotional aufgeladen, nicht selten ideologisch instrumentalisiert. Die mit ihm verbundenen Sehnsüchte verweisen auf ein komplexes Geflecht aus Zugehörigkeit, Identität, Ortserfahrung und Erinnerung. Sie sind dabei weder ausschließlich rückwärtsgewandt noch unpolitisch. Vielmehr lässt sich die Sehnsucht nach Heimat als eine politische Emotion beschreiben – eine Reaktion auf Orientierungslosigkeit, soziale Entfremdung und symbolische Unsicherheit.

Vielschichtige Bedeutungsräume

Heimat ist kein eindeutig definierbarer Ort, sondern ein vielschichtiger Erfahrungs- und Bedeutungsraum. Conti (2024) beschreibt Heimat als Netzwerk von Erfahrungen, Beziehungen und symbolischen Ankerpunkten, das individuell unterschiedlich ausgeprägt ist und sich im Laufe eines Lebens verändern kann. Heimat entsteht ebenso im Erleben von Vertrautheit und Sicherheit wie in ihrem temporären oder finalen Verlust.

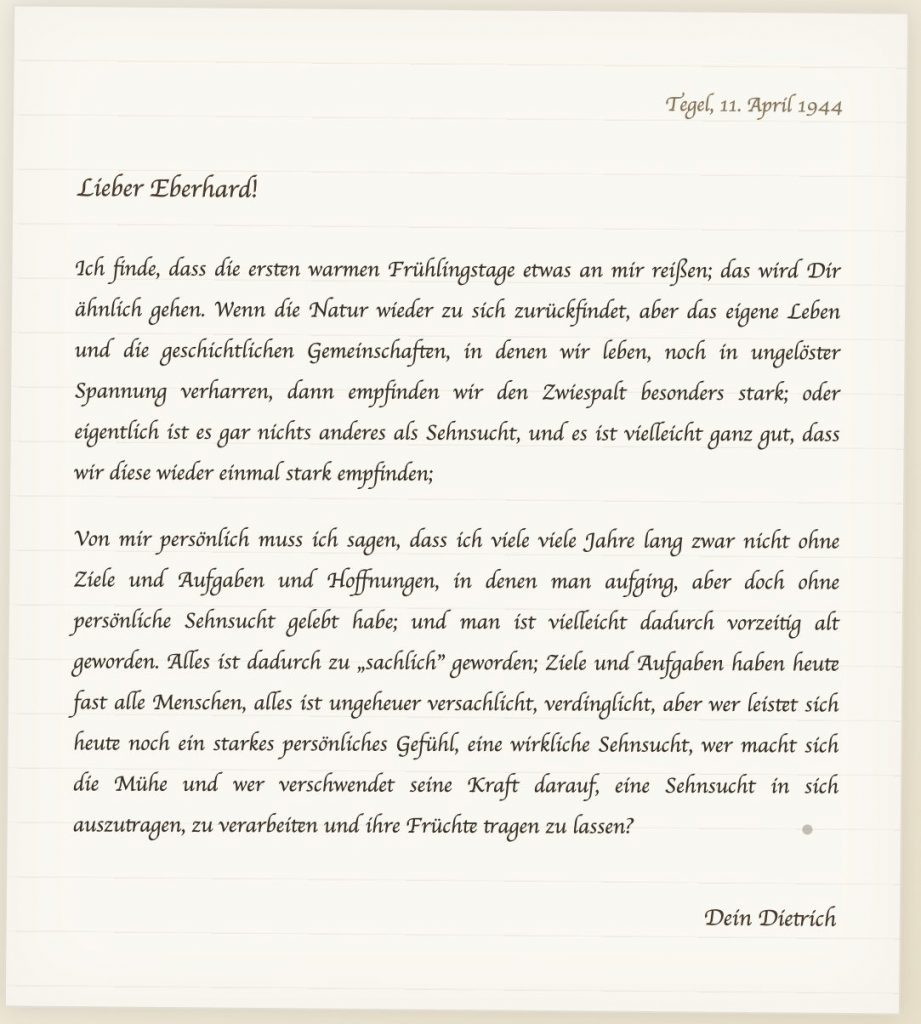

Heimat löst gemischte Gefühle aus – von Wärme und Geborgenheit bis zu Ausschluss und Enge. Gerade weil Heimat stark mit affektiver Bedeutung aufgeladen ist, wird sie auch zur Projektionsfläche für individuelle wie kollektive Sehnsüchte – und kann in unsicheren Zeiten zur Identifikationsfigur eines verlorenen Zustands werden (Zwettler-Otte, 2025) .

Narrative Konstruktion und politische Spannungen

In einer pluralen Gesellschaft wird Heimat nicht mehr selbstverständlich geteilt, sondern verhandelt. Migrationsbedingten Erfahrungen zeigen, dass Heimat nicht nur als Rückkehrpunkt, sondern auch als zukünftiger Möglichkeitsraum verstanden werden kann – ein Raum, der sich aus Narrativen, Anerkennung und Sicherheit formt (McTighe, 2024). So verstanden, wird Heimat wird nicht besessen, sondern geschaffen .

Diese Offenheit steht jedoch im Spannungsfeld zu politischen Bewegungen, die Heimat als abgegrenzten, exklusiven Raum definieren, der manchen offen steht und anderen nicht. Gerade extrem rechte Diskurse imaginieren Heimat als festen kulturellen Raum exklusive für Gruppen mit vermeintlich spezifischen Merkmalen und verknüpfen dabei Macht-, Raum- und Identitätskonstruktionen (Frankenberger et al. (2024). Der Heimatbegriff wird in solchen Kontexten vom Beziehungsraum zum Abgrenzungs- und Ausgrenzungsinstrument.

Sehnsucht nach Heimat als politische Emotion

Die Sehnsucht nach Heimat ist kein Randphänomen. Sie verweist auf grundlegende Fragen nach sozialer Verankerung, kultureller Zugehörigkeit und symbolischer Sicherheit. In Zeiten ökologischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Umbrüche markiert sie eine Suche nach Orientierung – nicht selten verbunden mit dem Wunsch nach Zugehörigkeit, Sicherheit, Akzeptanz, Verstehbarkeit, Überschaubarkeit und Sinn.

Diese Sehnsucht kann integrierend wirken – wenn Heimat als Beziehungsraum gedacht wird, offen, verhandelbar, biografisch. Sie kann aber auch exklusiv werden – wenn sie zur Abgrenzung, zur politischen Waffe gegen „die Anderen“ gemacht wird.

Entscheidend ist, ob Heimat als Prozess oder als Besitz verstanden wird – als etwas, das man miteinander gestaltet oder als etwas, das verteidigt werden muss. In dieser Unterscheidung liegt auch das Potenzial politischer Bildung: die Reflexion einer Emotion, die tief verankert ist – und dennoch gestaltbar bleibt.

Fotos: Elisabeth Vanderheiden

Referenzen

Conti, L. (2024). Heimat als Netzwerk. Wie sie erlebt wird und imaginiert werden kann. In Sprache und Interkulturalität in der digitalen Welt/Language and Interculturality in the Digital World (S. 271–288).

Frankenberger, R., Hinz, L., Kühne, O., Pfau, B., & Schmid, E. (2024). Begriffliche und konzeptionelle Grundüberlegungen zu Macht, Raum, Landschaft und Heimat. In Raumkonstruktionen extrem rechter Parteien in Deutschland: Eine explorative Studie (S. 15–31). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Gunia, J. (2024). Heimat. In Handbuch Literatur und Reise (S. 450–452). Stuttgart: JB Metzler.

McTighe, J. P. (2024). Die Heimat verlassen, eine Heimat finden: Narrative Praxis mit Zuwanderern. In Narrative Theorie in der Praxis der klinischen Sozialarbeit (S. 133–166). Cham: Springer International Publishing.Zwettler-Otte, S. (2025). »Heimat«–gemischte Gefühle. PSYCHE, 79(2), 166–171.