Der Begriff soziale Bewegung beschreibt kollektive Formen des Handelns, in denen Gruppen von Menschen sich ausserhalb institutionalisierter Politik organisieren im Versuch, gesellschaftlichen Wandel anzustoßen. Soziale Bewegungen entstehen in Momenten des Bruchs oder der Unzufriedenheit – sie artikulieren Differenzerfahrungen, formulieren Kritik und entwickeln alternative Zukunftsentwürfe. Dabei spielen Emotionen eine zentrale Rolle. Unter ihnen ist Sehnsucht ein häufig unterschätztes und dennoch folgenreiches Motiv.

Sehnsucht als politische Emotion

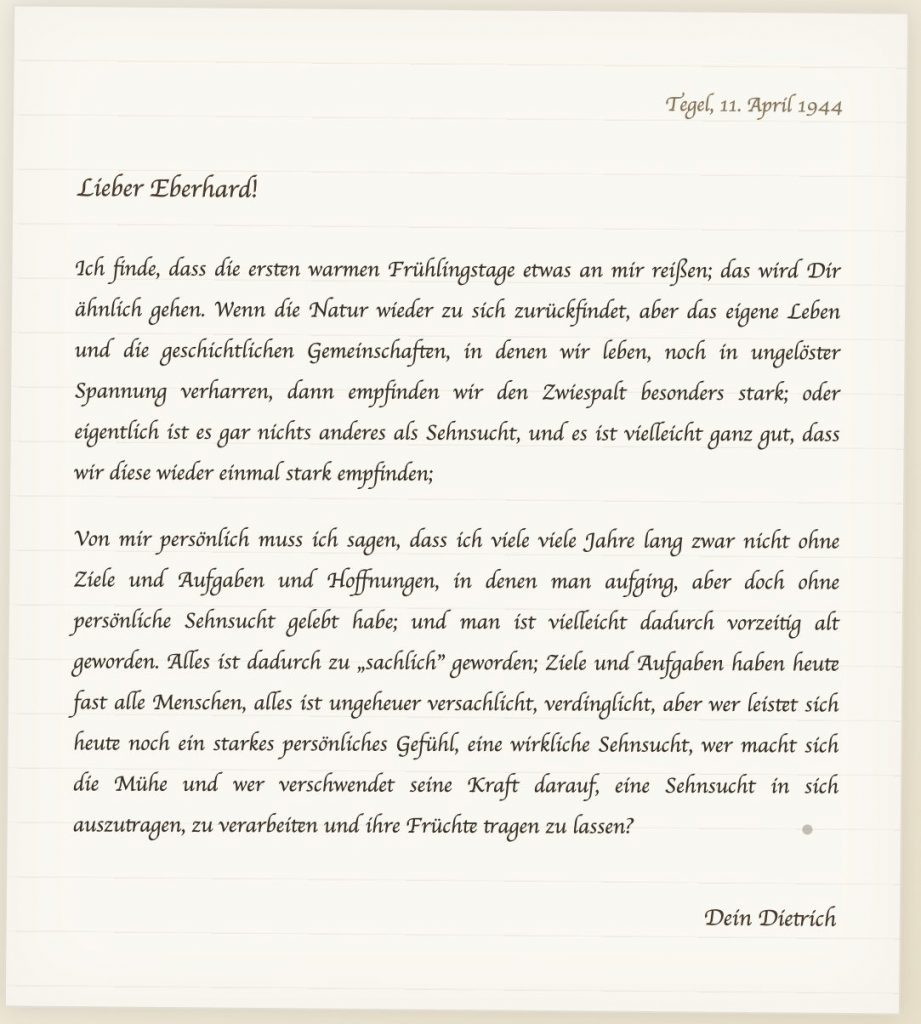

Sehnsucht beschreibt einen Zustand des Noch-nicht-Erfüllten, des Vermissens und der Vorstellung einer anderen Realität (Vanderheiden, 2025). Im Kontext sozialer Bewegungen ist sie eng verbunden mit der Hoffnung auf Veränderung – und zugleich mit dem Erleben von Unrecht, Ausschluss oder Entfremdung. Sie ist damit eine politische Emotion, wie Jasper (2011) sie nennt: ein Gefühl, das kollektives Handeln motiviert, bündelt und strukturiert.

Emotionen wie Wut, Trauer und auch Sehnsucht strukturieren die Erfahrungen von engagierten Menschen in sozialen Bewegunge. Oft verbinden sich dabei persönliche Betroffenheit mit politischem Engagement (Mödden, 2024). Es geht dabei um kollektive Selbstverständigung als Praxis, in der die Sehnsucht nach einem anderen sozialen Miteinander nicht nur empfunden, sondern aktiv geteilt und bearbeitet wird (Stein, Reuter & Neumüller, 2024).

Historische und aktuelle Bewegungen in Deutschland

In der Bundesrepublik waren es insbesondere die neuen sozialen Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre – etwa die Umwelt-, Friedens- und Frauenbewegung –, in denen sich Sehnsucht als gesellschaftliche Energie artikulierte. Häufig waren und sind diese Bewegungen von persönlichen und kollektiven Erfahrungen, von wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch von emotionalen Zukunftsbildern inspiriert und getragen: Vorstellungen von einer intakten, gerechten und bewohnbaren Welt, die gegen technokratische Bedrohungen und ökonomische Logiken verteidigt wurde (Reichardt, 2024) .

Auch feministische Bewegungen (Adamski und Hauch, 2024) waren von einer tiefen Sehnsucht nach Anerkennung, Gerechtigkeit und kollektiver Selbstbestimmung durchzogen. Diese Sehnsucht war nicht utopisch im Sinne eines alternativen Gesellschaftskonzeptes, sondern insofern revolutionär, als dass sie sich auf reale Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse, auf die Möglichkeit eines anderen Zusammenlebens, richtete.

Antirassistische Bewegungen und Black Communities, wie sie Lucas (2024) am Beispiel Schwarzer Geschichte beschreibt, artikulieren ihre politische Energie ebenfalls aus dem Spannungsfeld zwischen Auslöschung und Anerkennung. Die Sichtbarmachung marginalisierter Geschichte ist nicht nur Akt der Aufklärung, sondern ein Ausdruck von Zugehörigkeitssehnsucht – nach Erinnerung, Raum und Würde.

Emotionale Imagination und Spiritualität

Spiritualitätsdiskurse in sozialen Bewegungen – etwa in ökologischen oder indigen inspirierten Kontexten – thematisieren ebenfalls Sehnsucht als Motor. Ebenbauer, Löser und Wessely (2024) sprechen von spirituellen Suchbewegungen, die neue Formen von Weltbeziehung, Gemeinschaft und Sinn aufbauen wollen. Solche Bewegungen kombinieren Kritik an bestehenden Verhältnissen mit der Entwicklung alternativer Praktiken – etwa achtsamkeitsbasierter Politiken, solidarischer Ökonomien oder transformativem Lernen.

Diese emotionale und symbolische Dimension ist auch für Bildungsprozesse relevant: Heller (2025) verweist darauf, dass die Klimakrise nicht nur kognitiv, sondern emotional verarbeitet werden muss – und dass Gefühle wie Sehnsucht nach Stabilität, Naturverbindung oder globaler Gerechtigkeit in Bildungsarbeit sichtbar gemacht werden sollten.

Bewegungen als geteilte Zukunftsentwürfe

Sehnsucht wirkt in sozialen Bewegungen als strukturierende Kraft. Sie artikuliert, was fehlt – aber auch, was möglich sein soll, darf und muss. Als kollektive Emotion kann sie Gemeinschaft stiften, Perspektiven öffnen, Transformationsprozesse initiieren und handlungsleitend wirken. Doch sie ist ambivalent: Wird sie exkludierend gerahmt – etwa als Sehnsucht nach ethnisch homogener Heimat – kann sie reaktionäre Bewegungen stärken. Wird sie dagegen als geteilte Suche nach sozialer Veränderung begriffen, entfaltet sie politische Kraft.

Referenzen

Adamski, T., & Hauch, G. (2024). Was ist radikal? Revolutionäre Konzepte und militante Strategien im Kontext von Feminismus und Arbeiter*innenbewegung. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 35(1), 5–12.

Ebenbauer, P., Löser, S., & Wessely, C. (2024). Spiritualitäten: Ewige Sehnsucht, neue Wege?. LIMINA – Grazer theologische Perspektiven, 7(2), 7–10.

Heller, F. (2025). Klimakrise und Emotionen (Doctoral dissertation, Institute for Social and Cultural Anthropology, Georg-August-Universität Göttingen).

Jasper, J. M. (2011). Emotions and Social Movements: Twenty Years of Theory and Research. Annual Review of Sociology, 37, 285–303. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081309-150015

Lucas, K. (2024). Schwarze Geschichte sichtbar machen. Forschungsjournal Soziale Bewegungen, 37(1), 140–144.

McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1997). Comparative Perspectives on Social Movements. Cambridge University Press.

Mödden, E. (2024). Gefühle in Bewegung: eine qualitativ-empirische Untersuchung zu Emotionen und Protest in solidarischer Anti-Abschiebe-Praxis (Doctoral dissertation, Hochschule Düsseldorf).

Reichardt, S. (2024). Angst und Wissen in den 1980er Jahren: Überlegungen zu den Wissenspraktiken ökologischer Bewegungen. Unveröffentlichter Beitrag.

Stein, F., Reuter, L., & Neumüller, D. (2024). Kollektive Selbstverständigung als Praxis für soziale Bewegungen und kritische Umweltpsychologie. In Kritische Umweltpsychologie (S. 361–372). Gießen: Psychosozial-Verlag.

Touraine, A. (2000). Can We Live Together? Equality and Difference. Stanford University Press.

Vanderheiden, E. (2025). Sehnsucht (Life Longings) is a Signpost – A German Case Study. In: C.-H. Mayer udn E. Vanderheiden (2025). International Handbook of Emotions – Resourceful Cultural Perspectives, Vol. 2. Cham: Springer