Die Gegenwart gilt vielen als überkomplex – nicht nur in ihren strukturellen Anforderungen, sondern auch im alltäglichen Erleben. Angesichts überwältigender digitaler Informationsfluten, vielfältiger Rollen- und Leistungsanforderungen, beschleunigter Kommunikation und multiplen Krisen verdichtet sich ein Gefühl der Überforderung. Dieses Gefühl findet nicht nur Ausdruck in Rückzug oder Erschöpfung, sondern auch in einem Bedürfnis nach Reduktion: in der Sehnsucht nach Einfachheit.

Diese Sehnsucht kann als ernstzunehmende Reaktion auf eine als überfrachtet und vielfach als belastend empfundene Lebensrealität verstanden werden – als Suchbewegung nach Klarheit, Überschaubarkeit und Resonanz. Sie verweist auf ein legitimes menschliches Bedürfnis nach Orientierung, Klarheit und Zusammenhang. Sie bringt das Verlangen zum Ausdruck, mit der Welt in Beziehung zu treten – auf eine Weise, die verstehbar, zugänglich und bedeutungsvoll ist.

Damit wird sie zu einer politischen Emotion, weil sie deutlich machen kann, an welchen Stellen Menschen das Gefühl verlieren, gehört und beteiligt zu sein. Dieses Gefühl entsteht häufig in Reaktion auf komplexe, widersprüchliche und schwer durchschaubare gesellschaftliche Verhältnisse.

Einfachheit als politische Emotion

Die Gegenwart gilt vielen als überkomplex – nicht nur in ihren strukturellen Anforderungen, sondern auch im alltäglichen Erleben. Angesichts überwältigender digitaler Informationsfluten, vielfältiger Rollen- und Leistungsanforderungen, beschleunigter Kommunikation und multiplen Krisen verdichtet sich ein Gefühl der Überforderung (Gottwald, Malunat & Mayer-Tasch, 2016; Jellenko-Dickert & Dickert, 2014). Dieses Gefühl findet nicht nur Ausdruck in Rückzug oder Erschöpfung, sondern auch in einem Bedürfnis nach Reduktion: in der Sehnsucht nach Einfachheit.

Diese Sehnsucht kann als ernstzunehmende Reaktion auf eine als überfrachtet und vielfach als belastend empfundene Lebensrealität verstanden werden – als Suchbewegung nach Klarheit, Überschaubarkeit und Resonanz (Horn, 2019; Gmainer-Pranzl, 2020). Sie verweist auf ein legitimes menschliches Bedürfnis nach Orientierung, Klarheit und Zusammenhang. Sie bringt das Verlangen zum Ausdruck, mit der Welt in Beziehung zu treten – auf eine Weise, die verstehbar, zugänglich und bedeutungsvoll ist (Brillaud, 2020).

Damit wird sie zu einer politischen Emotion, weil sie deutlich machen kann, an welchen Stellen Menschen das Gefühl verlieren, gehört und beteiligt zu sein. Dieses Gefühl entsteht häufig in Reaktion auf komplexe, widersprüchliche und schwer durchschaubare gesellschaftliche Verhältnisse (Thiesen, Persitzky & Schmitt, 2023).

Anthropozän und neue Maßverhältnisse

Im Kontext des Anthropozäns, als dem geologischen Zeitalter, in dem der Mensch zum dominierenden Einflussfaktor auf die natürlichen Prozesse der Erde geworden ist, ergeben sich neue Bedeutungsdimensionen (Gmainer-Pranzl, 2020). Dieses Konzept macht deutlich, dass menschliches Handeln nicht als von der Natur getrennt gedacht werden kann – und dass ökologische, ökonomische und kulturelle Krisen nicht unabhängig voneinander bearbeitet werden können.

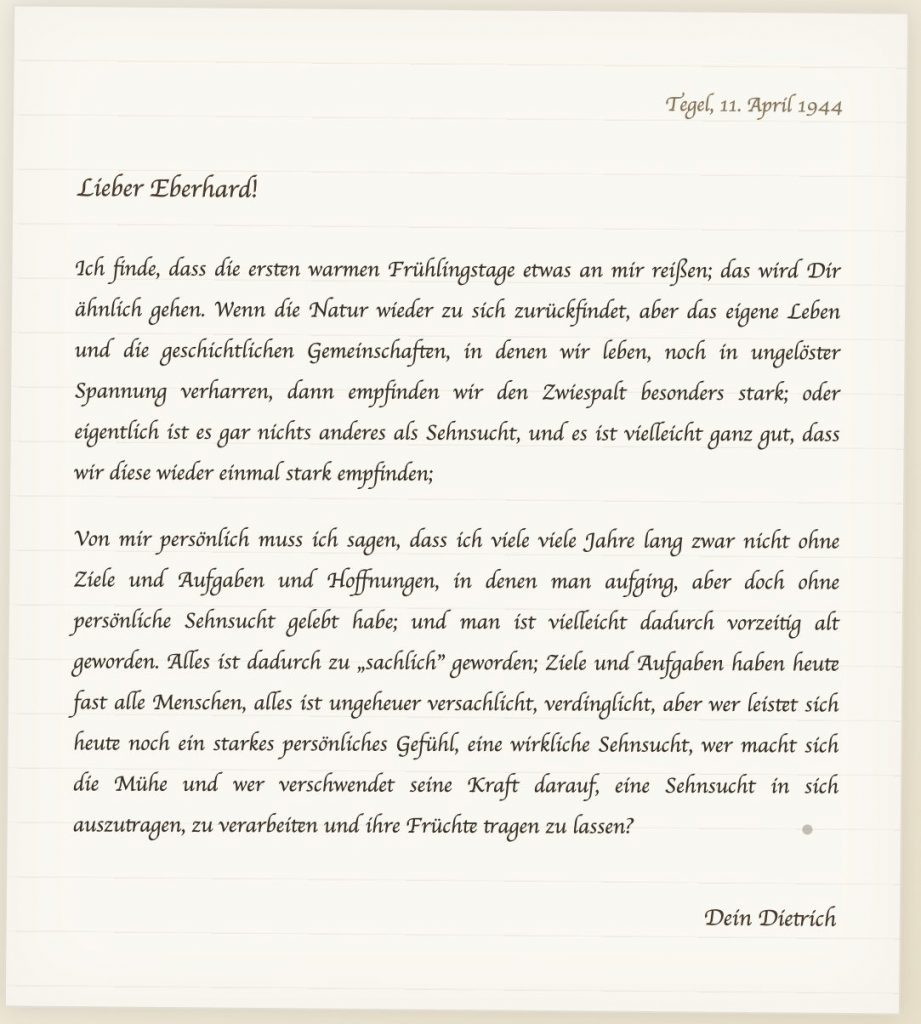

In diesem Rahmen gewinnt die Sehnsucht nach Einfachheit an kultureller, ethischer und ökologischer Relevanz. Sie kann gelesen werden als Suche nach einem neuen Maß – nach Lebensformen, die nicht auf Ausbeutung, Wachstum, Expansion oder Maximierung beruhen, sondern auf Achtsamkeit, Beziehung und Reduktion (Horn, 2019; Lemke, 2025). Es geht dabei nicht zwangsläufig um Verzicht, sondern um eine andere Form von Fülle: um Zeit, Stille, Nähe, Verbindlichkeit.

Pädagogische und gesellschaftliche Implikationen

Einfachheit kann als kulturelles Korrektiv verstanden werden – eine Haltung, die dem Maßlosen Grenzen setzt, ohne Komplexität zu leugnen. In Bildungsprozessen besteht die Herausforderung darin, diese Sehnsucht nicht zu funktionalisieren, sondern Räume zu öffnen, in denen sie reflektiert, ernst genommen und weitergedacht werden kann (Brillaud, 2020; Gottwald et al., 2016). In einer demokratischen Kultur könnte dies bedeuten, Angebote zu schaffen, die nicht durch Vereinfachung entlasten, sondern durch Struktur ermöglichen – nicht durch Eindeutigkeit überzeugen, sondern durch Verständlichkeit und Handhabbarkeit zugänglich bleiben.

Referenzen

Brillaud, J. (2020). Philosophie der Einfachheit: The Art of Simplicity. Midas Verlag.

Gmainer-Pranzl, F. (2020). Die Komplexität der Welt und die Sehnsucht nach Einfachheit. In Salzburger Hochschulwochen 2019.

Gottwald, F. T., Malunat, B. M., & Mayer-Tasch, P. C. (2016). Warum ein Buch über Einfachheit? Ein Geleitwort. In Die unerschöpfliche Kraft des Einfachen (S. 9–14).

Horn, E. (2019). Katastrophen – Der Traum vom Einfachen und die Herausforderung des Komplexen. In Die Komplexität der Welt und die Sehnsucht nach Einfachheit (S. 29–49).

Jellenko-Dickert, B., & Dickert, T. (2014). Die Sehnsucht nach Einfachheit – Leben hier und jetzt. In Komplexitätsmanagement in Unternehmen: Herausforderungen im Umgang mit Dynamik, Unsicherheit und Komplexität meistern (S. 403–418).

Lemke, H. (2025). Buddha in der Küche: Fernöstliche Esskultur und globale Ethik. transcript Verlag.

Thiesen, A., Persitzky, M. C., & Schmitt, M. (2023). Transformationswissen für die Soziale Arbeit. In Handbuch Kindheit, Ökologie und Nachhaltigkeit (S. 342).

Vanderheiden, E. & Mayer, C-H. (2026, in Vorbereitung). Creating Tomorrow: Character Strengths and Positive Psychology in the Anthropocene. Cham: PalgraveMcmillan.